親愛的16歲的自己,你好。

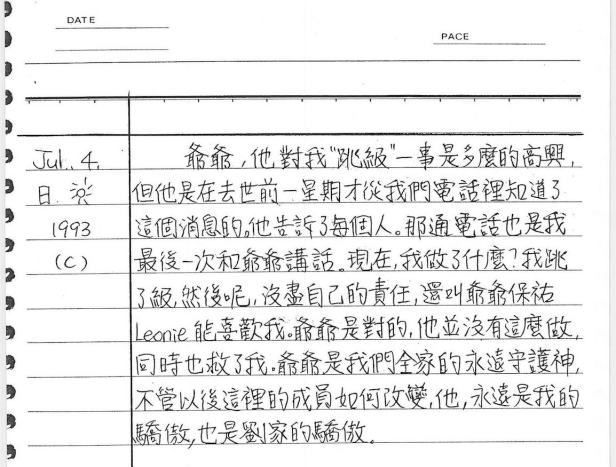

以下是30年前的今天(1993年7月4日)當時16歲的你所親筆寫下的日記:

這一天16歲的你的日記很特別,應該是突然間的有感而發,而在30年後的同一天,我剛好第一次來到本地的醫院急診室緊急檢查頭部右半邊全麻。

這一天,你懷念起才剛剛於大約10個月前過世的你的爺爺,原本爺爺是要來加拿大的,就在出發的前一兩個月突然在家心肌梗塞驟逝,而你回憶的這一通電話,這通電話是你最後一次與爺爺通話,那通電話是關於「跳級」,你回憶,爺爺聽到你跳級,超高興的,他不一定知道跳級的內涵,或,快了一年,對人生生涯又有什麼多大的意義,只將它當作一個非常大的成就,你說,爺爺「告訴了每一個人」。

因為,你覺得你自己雖然跳級了,其他同學還在10年級,你已念完11年級,但「我做了什麼?」,你對自己這一年的成績非常的失落,你認為此原因之一當然是你在那邊東喜歡、西喜歡女生,你說你還曾經請爺爺保祐你能追到那個第一個你喜歡的女生,但顯然沒成功,你說爺爺是對的,「救了你」。

你認為最近正在改變中,所以才會寫這樣的話,改變什麼?其實家裡是很穩定的,是你自己心裡面想要急起奮進,後來,的確在念書上你又有一個大突破,變成一個完全的理科的學生。如果沒有這篇日記所敘述的那種非扭轉不可的絕境之心,是不可能在11年級這麼後面,還做到整個大翻轉───同理,我家的孩子若想翻轉,第一就是必須要有如此的絕境之心,這點,我家兒子似乎也具備著。

過了30年後,已經46歲的我,在同一個日子(2023年7月4日)發生的事情則如下:

昨晚頭顱右側就麻麻的。今早仍完全沒好,好隊友幫我找到一種叫「UPCC」的新型態診所,比一般診所還要多些儀器的急診型診所,我打過去問,他們聽了我「半邊頭麻麻的」二話不說就叫我要去ER急診室,於是我和好隊友帶了電腦、水、毛衣…這些我們平常出來一定帶的東西,來到Richmond General Hospital的ER。

我知道這間醫院在哪裡,但,仍是我住這麼久第一次右轉進來院區,車停好,也是我第一次走進任何溫哥華的急診室。在台灣,我有很多這樣的經驗,無論是自己、照顧年老奶奶、帶著小小的孩子,但這裡,走進這ER,會發生什麼事我一點也無法預測。進來後,我每一個動作都非常的小心,先是一個類似警衛室的區,裡面小姐問我為什麼來,我講了一次,手上加了手環,坐進等待區,等待區大約有兩區,大約六、七排椅子,椅子都有軟墊,比台灣的醫院的椅子舒服且大。唯一的電視機,秀的是等待時間,Richmond醫院是最長的,現在是早上時間,平均得等待四小時,平均待在醫院時間六小時。

等了約十五、二十分鐘,被叫名字,是一位男護士,華裔的,這才是是台灣的急診處門口的那位護士的角色,問我到底發生什麼事,我再講了一次,他再一一問過有沒有藥物過敏等等,這個應該是Triage,分類用的,然後一小時不到,我又被叫起來兩次,去照ECG心電圖,再去抽血,然後就等了更久,我們早上10點進來,大約等了三小時被叫名字,我走進另一區,再有一個護士問我發生什麼事,才坐在走廊等待。

醫院是沒有人會想來的地方,即便是最外面的等待區,即便已經再舒服的椅子,都不是這麼舒服。於是當我出去移車,一聞到外面的空氣,就是一種自由,只有在裡面過,才會知道外面的可貴,但外面的可貴又一下下就忘記了。我車子繞出門再回來,留好隊友在醫院等我,只是繞上大馬路,就覺得好難過,趕快繞回去。

先向老同學取消今晚消夜,她全家要去搭溫哥華的郵輪至阿拉斯加,我也開始打字準備下午的(台灣時間早上)的讀書會可能無法主持。就在此時,我的頭部仍然右邊是全麻的,由於戴著N95的口罩、被鬆緊帶緊緊的綁著,感覺更奇怪,應該要有東西綁著但只覺得粗粗的、肥肥的,這就是那種馬桶坐太久而腿麻以後你手去碰它,就是那種粗粗鈍鈍感。我們點了Uber Eats,還特別讓自己吃好一點,是可以在急診室裡吃的。孩子們則剛剛在家裡上完日文家教課(第二次),一直沒有回訊到底中午要吃什麼,但身為爸爸我今天無法照顧即將回台灣的他們,很想請他們吃個精彩好吃的。這麼小的事情我就是喜歡去操煩。

醫院裡的病人的族裔很多元,有幾位白人的老先生、太太,有幾位黑人,也有印度、中東,華人也有幾位但不多。護士也是多元,金髮的男生女生是護士或醫生,也有優秀的華裔,還有一些像是西語裔長相的。我遇見的問題是我一直無法抓到重點將我的「病情」簡短講清楚,總是落落長的講一大堆,讓對方重點抓錯了;當他們問我有沒有在吃其他的藥,我就一定要講心臟病藥,然後又得收到他們非常吃驚的表情,又被追問一堆。聽愈多,護士的表情就愈困惑,然後就顯得愈不友善。如果我今天無法得到最正確的治療,此事是關鍵。

至於是什麼問題?我靜下來想,的確應該好好的找原因───因為這不是我第一次右半部有問題,我每次健身做腹部的用力,麻的地方永遠在右側,從來不是左側,that said something。

是不是人老以後進醫院其實也不是什麼太大的「檻」,就只是走進去,坐在裡頭,等,和醫生聊聊天,被刺個幾針,然後上病床,然後就慢慢的日日夜夜、月月年年,某天就沒有知覺,就這樣子的離開世間了呢?但,年輕的時候,看到醫院,甚至要別過頭去,覺得那地方一定如惡鬼般的可怕呢。

而可能,這地方就是如此可怕,因此裡面的人,無論是病人或護士都非常的好,彼此講話都有一種安穩感,好像都是已經見過很慘烈事情的人,身懷大愛,一種安適,於是,感覺到他們把我當一個人看,也不把自己看得太大、或太小,而是剛剛好,最真實的樣子。大家都回到了最基本的人生活下來的基本目的,大概在戰場上也是大約如此的。

再年輕一點的時候,孩子還小,或我自己還沒生孩子,我恨不得醫生把我當最嚴重的,為我做一堆檢查,也要找出任何可能漏掉的絕症或可能縮短我性命的病,但,現在,及老後,我猜,我寧可醫生誤診了,誤認為我沒這麼嚴重,讓我可以──「趕快離開醫院」,可以再過些外面的日子,當作沒發生事,只想盡量拉長過「外面的日子」。

後來醫生來了,這個男醫生是一位手指塗金色指甲油的,我與他解釋完,他說可能是蚊蟲叮咬造成一切,還好他還是給我安排了斷層掃描CT Scan,斷層掃描腦部一次是2個mSV毫西弗,雖仍比我之前做過的心臟斷層掃描少了8倍 ,比胸腔或脊椎的還要少了兩倍多,不過,還是非常大的輻射劑量,平常人是不會想照的,以前我年輕的時候拚死拚活的也要想辦法改成MRI,自費也沒關係,但今天,我算了,就任憑護士將我帶走到了放射門口,稍作等待,就被拉進去,CT Scan的好處就是一下就結束,大概只有2分鐘,她也沒有跟我喊開始,就說拍完了。

等了一小時,得到了結果,全都正常,我再三確認,醫師回覆,Radiologist沒看到中風,沒看到腦瘤,太開心了,但此時,右側頭部仍是麻的,整塊都沒有知覺,實在太怪了,醫生又信誓旦旦的說應該就是Bell’s Palsy,顏面神經失調,還強調是非傳統的,答案當然也不是那一個,其他的行為症狀證明不是顏面失調,我自己感受,它不是。以前顏面神經失調過知道不是那個感覺,現代醫學就是總是有些沒辦法解決,也因為這樣子,就讓其他的非傳統醫學有了可趁之機,宣傳自己有效,都是建築在「西方醫學做不到」,我認為是因為西方醫學「太懶」,醫生只是最前面第一個執行者,執行者沒有好好的運用可用的技巧、技術、儀器,隨便下結論,於是,永遠都是那幾個可能性在跑。身為一個認真的病人,我知道我這個病應該是某種因為一直按壓而發炎,就像智齒發炎的擴散,小部分可能性是蚊蟲叮咬,然而這個部分,醫師不願說「不知道」,不願再看細一點,也不願創新理論,隨便開個藥了事。

回來後,一整天都在家的孩子們,終於出來跑步了,然後我說要請你們吃個飯,慶祝一下爸比我沒有事,其實也是因為一整天沒看到他們,知道他們要回台灣,一下子又天黑了,想他們開心一點。哥哥減肥已經有成效我看得出來他變瘦了不少,今天後來讀書會也順利完成,三個講者順利上場,後來帶著兩個孩子去吃食街上的另家GMEN,三人擠在黑壓壓的日式居酒屋的木椅角落,服務生全是日本人,我和哥哥妹妹分享講日文可以用很簡單的單字慢慢的推盧,人設就設定成正在學日語的華人,即可有開口的膽量。

心臟相關記錄──發作:全日的頭顱右側皆是麻的;服藥:12:15am took coxine 5mg

作者聲明:日記作者(我)透過日記無差別記下最真實的每日,若有冒犯,懇請您,也謝謝您,願包容我。

(歡迎點擊這裡追蹤本站,收到明天的續集)

(Mr. 6自1992年開始每天日記,前面30年多的日記刻意隱藏,目前公開的日記僅限離婚後3個月起至今,若你有興趣獲得一份離婚前及結婚前的本人人生自15歲起之所有日記?請來信send.to.mr6@gmail.com借閱一份《完整版日記》)